史跡

高瀬遺跡(石仏地区)

この遺跡は昭和45年(1970)の秋、辺り一帯の水田の区画整理をしたとき、発見された。

中央部の南北に長い建物跡が、この遺跡の中心の建物であったと考えられ、小さな広場を囲むように、南北2つの建物跡がある。いずれも東大寺荘園の管理所であったと想像される。さらに、主殿の南側には、幅約3m、深さ約1mの蛇行した小川が発見された。

所在地:南砺市高瀬736

所有・管理者:南砺市

指定年月日:昭和47年3月22日

高瀬遺跡(穴田地区)

石仏地区の横を流れる勧行寺川の、約300m上流に、県指定の高瀬遺跡穴田地区がある。

この遺跡は、1971年に発掘調査が行われ、小規模な建物の跡や土器、木製品などがいくつも発見された。

掘立柱建物の集落の跡があり、家の周囲のごみ捨て穴から出てきた土器などの遺物から、当時の人々の生活の様子を知ることができる。

所在地:南砺市高瀬

所有・管理者:南砺市

指定年月日:昭和47年2月26日

史跡

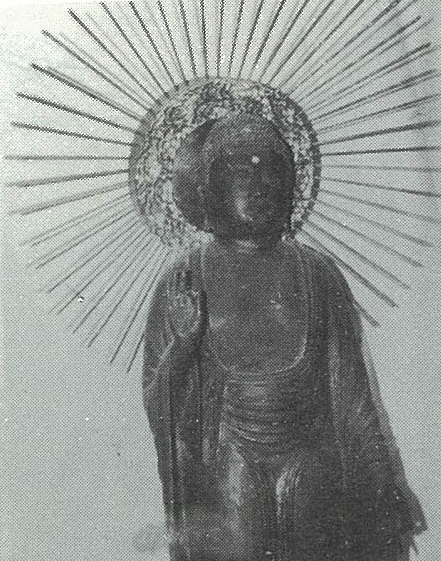

この神社は、奈良時代の終わりごろ、「続日本紀」の中に高瀬神としてあらわれる。そ

の後、平安時代の「延喜式神名帳」にものせられている。高瀬神社がこのように中央から特別の扱いを受けてきたのは、この地方が古くから開け、人々の豊作を

祈る神が土地の守り神として祀られ、やがてこの地方が朝廷にとって重要な農耕地として認められるようになったからであると考えられている。

この神社に大国主命がまつられているのは、日本海側の出雲地方と北陸との関係が深かったことを示している。

所在地:南砺市高瀬370

所有・管理者:高瀬神社

指定年月日:昭和41年7月1日

標高781mの八乙女山には今から400年余り前に、瑞泉寺の出城があったと伝えられている。

瑞泉寺と砺波の増山城主神保長職が争っていたころ、神保氏は瑞泉寺を滅ぼそうとして、越後の上杉謙信に助けを頼んだ。上杉謙信はさっそく八乙女山の瑞泉寺

の出城を攻めようとしたが、謙信の軍勢は、庄川の増水のため、対岸に渡ることができず、やむなく引き返してしまったといわれる。

その後天正13年(1575)に織田信長の勢力に対抗するため上杉謙信は瑞泉寺と和を結んでいる。

所在地:南砺市大谷字大平

所有・管理者:七村森林組合

指定年月日:昭和41年7月1日