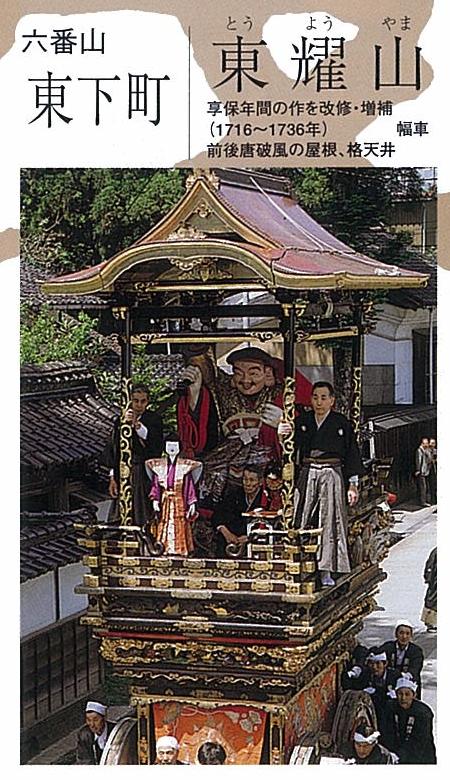

六番山 東下町 東耀山

六番山 東耀山

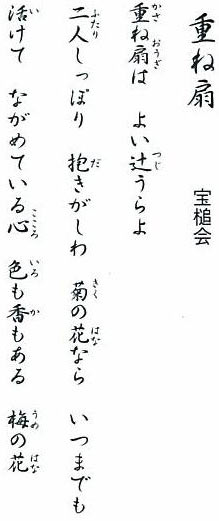

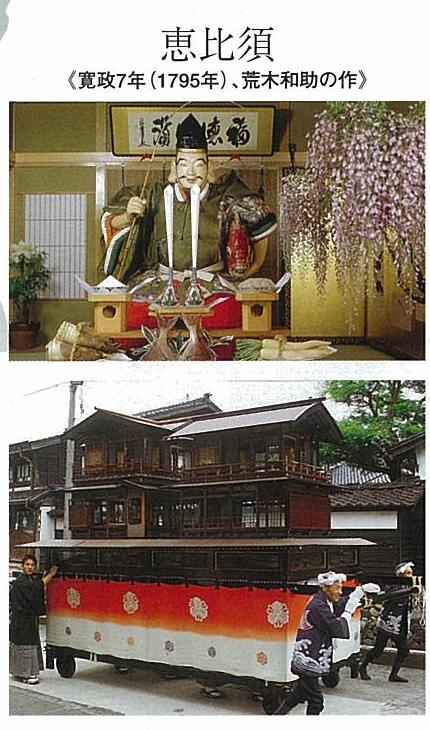

庵唄:(江 戸端唄系)文化14年(1817年)江戸中村座で上演した「追善累扇子」に、三代目尾上菊五郎が七役を演じ好評を受けた時に出来た小唄である。元唄は「重 ね扇はよい辻占よ、二人しっぽり抱き柏、こちや命でも何のその」であり、重ね扇、抱き柏は尾上家の紋を意味している。

現行の曲は明治中期に永井素岳が改調して作ったもので、「活けて眺めて・・・梅の花」の一節は、五代目菊五郎の愛人辻井梅の名を隠している。

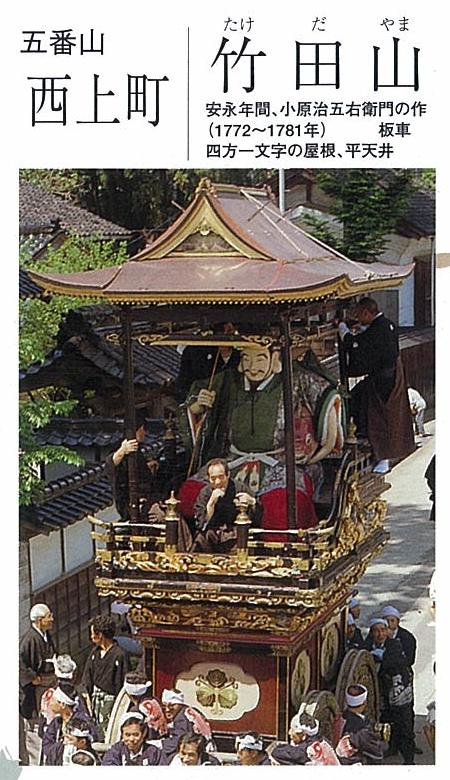

五番山 西上町 竹田山

五番山 竹田山

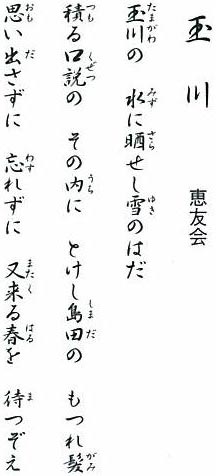

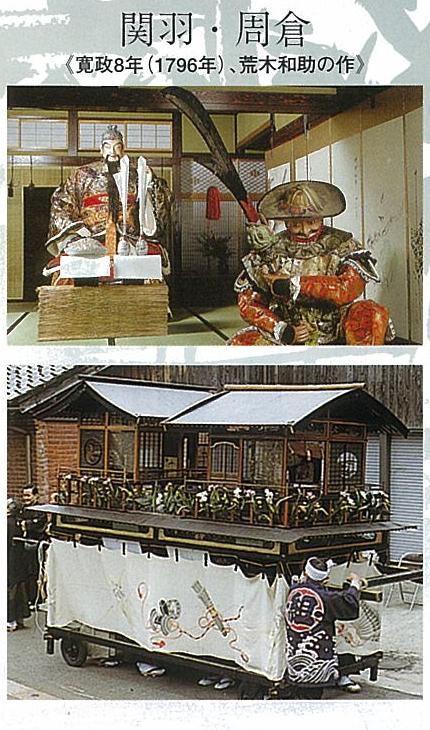

庵唄:(江戸端唄系)幕末頃の端唄としてベストセラーの曲となったのは、非常に色気があり、また江戸庶民には必要な飲料水の供給源であった玉川(現多摩川)が題材であったからである。

江戸っ子は玉川の水で産湯を使うことが自慢の種で、殊に女性の色の白さはこれが原因だと誇りにしていた。「思い出さずに・・・」は二代目高尾太夫が伊達網宗へ送った分の一節「忘れねば思い出さず候、かしく」を持ってきている。

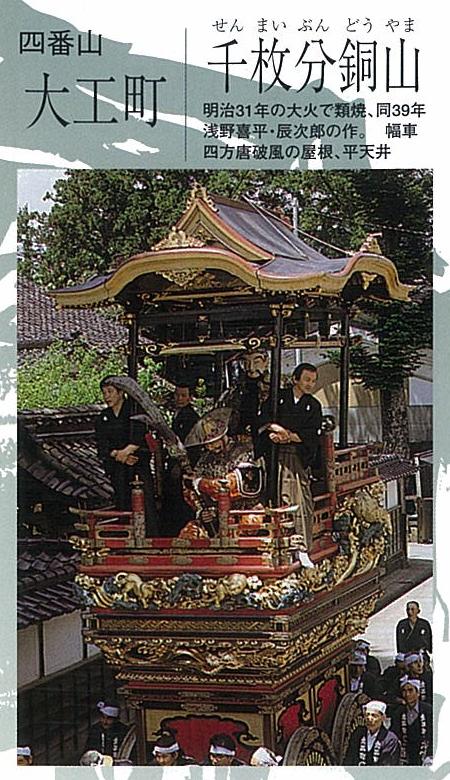

四番山 大工町 千枚分銅山

四番山 千枚分銅山

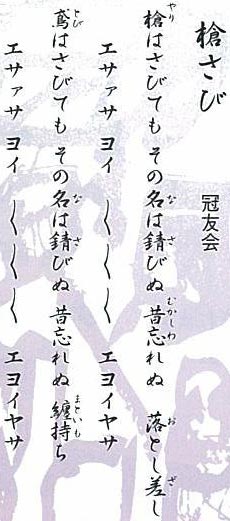

庵唄:(江 戸端唄系)文政五年(1822年)の『浮れ草』に掲出されている。「槍はさびても名はさびぬ、今は昔の刀差しぢや、しやんとせ、与作踊は頬冠り、よいよい よいやさァ」とあるのが元唄であるが、安政年間これを改調して江戸端唄とした。従って与作踊とは全く違った都会調となり、哀愁をほのかにただよわせた曲に 変わったのである。また「落差し」から落ちぶれた浪人が連想させられ、幕末の世相の一端があり、「纏い待ち」からは江戸前の粋を感じる。