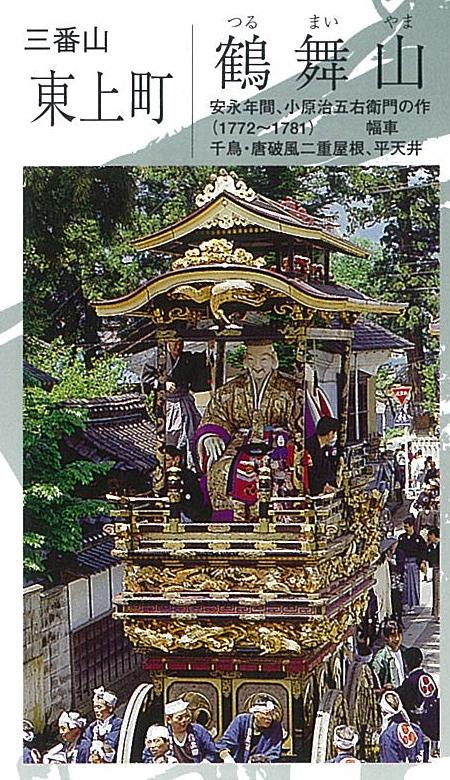

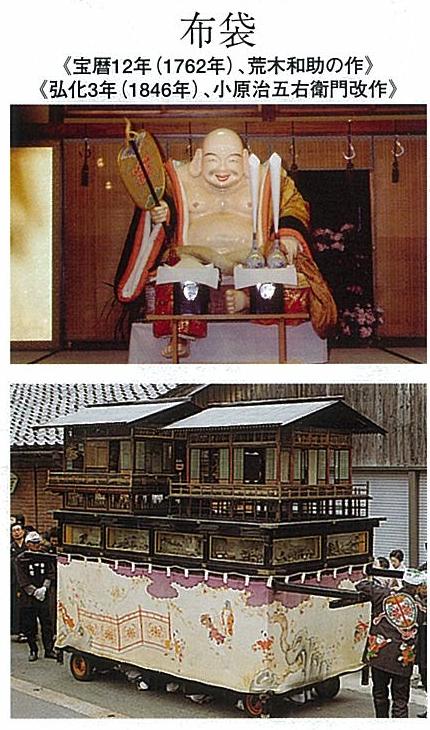

三番山 東上町 鶴舞山

三番山 鶴舞山

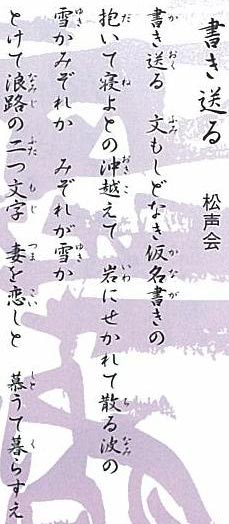

庵唄:(江 戸端唄系)幕末以前に出来たもので、『歌沢節笹丸直伝本』に既に掲出されている。たどたどしい筆跡で女が夫へ手紙を書いている情景で、なんとなく物悲し い。直伝本には「文もしどなき神奈川で」とあるが、現在横浜市神奈川(五十三次の宿場)を示し、昔はこの辺を神奈川台と称していた。従って次の「抱いて」 はこの意味が隠されている。「岩にせかれて・・・」は一中節の手を使って工夫してある。庵唄では「妻を恋し」と記されているが「夫を恋し」が正しい。

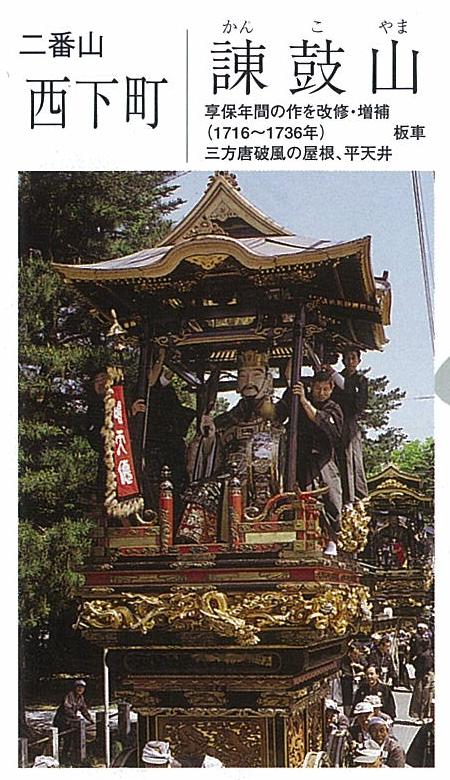

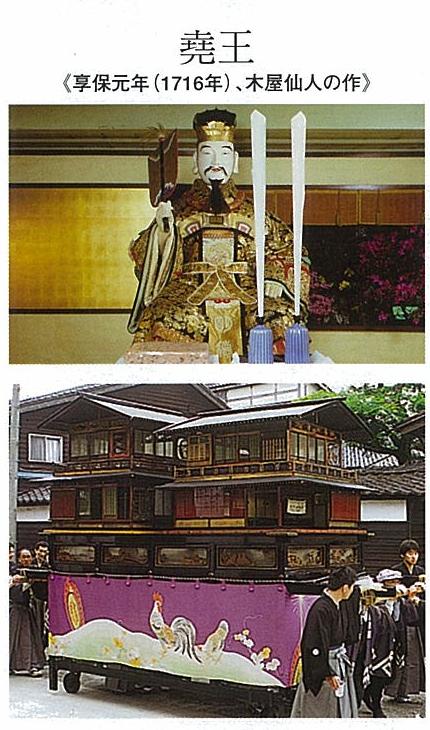

二番山 西下長 諌鼓山

二番山 諌鼓山

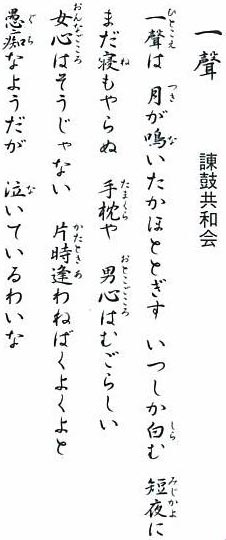

庵唄:(江戸端唄系)嘉水年間(1848年〜1854年)の『音曲大黒煎餅』に掲出されている故に、恐らくその以前から流行していたものである。その後、安政四年江戸市村座で上演された「時鳥洒杉本」(お梅粂之介)の狂言の中に、この端唄が使われたと記憶に残されている。

唄い出しの「一声は月が鳴いたかほととぎす」は、俳句の「さてはあの月が啼いたか時鳥」を借用したもので、「男心はむごたらしい女心は・・・」のところは河東節の手附になっている。

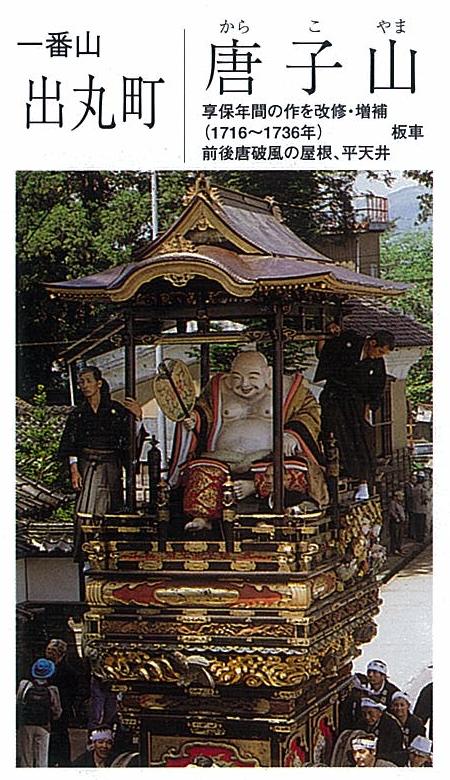

一番山 出丸町 唐子山

一番山 唐子山

庵唄:(上方端唄系)端唄の代表曲として有名であるが、安政四年(1857年)の「花哇一夕話」(歌沢能六斉著)に、最初歌舞伎狂言「鏡山」岩藤の場の下座に使われた上方唄と記されている。

後に江戸端唄として洗練された曲調となり、殊に江戸とは関係の深い隅田川の風景なので流行した。元唄は「あれ鳥がなく鳥の名も、都といふ字があるわいな」であった。待乳山は隅田川の左岸にあって、古くは松山との由。