寛政7年(1795)〜慶応3年(1867)

下川崎(現小矢部市)に生まれる。

江戸時代末期に福光の教育文化の発展に尽くした漢学者(中国の学術や中国に関する学問)。京都で儒学(儒教の学問)を学び、大阪と江戸でさらに学問を深め

る。熊本藩の細川家に仕えた後、郷里の下川崎に帰る。」 福光に招へい漢文の塾を開き福光に移り住み、多くの優秀な門人を育てる。当時、漢文を読み、作詞

をすることはある程度の教養が必要とされたが、福光は菽園の塩同で一般庶民にまで普及し、漢文の書物ぐらいは読む人が多かった。菽園は明治期の学校教育が

はじまる以前の江戸時代末期において、福光の教育文化の礎を築いた。

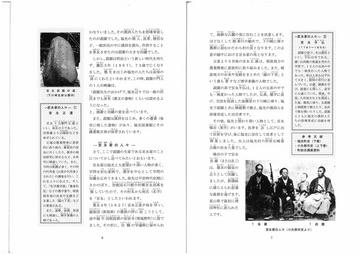

天保12年(1841)〜明治39年(1906)

金沢市松原町の商家に生まれる。

明治6年から福光に移り住み、明治39年に亡くなるまでの34年間、福光小学校1校に勤め、児童の教育に一生をささげた教育実践家。教育の中心を徳育とし

て、学んだことは直ちに実行する知行一致を子供たちに植え付けた。没後、教え子たちによる「竹扃会」が組織され、人々に長く慕われた。