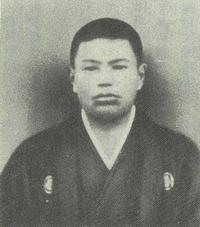

岩瀬十次郎

偉人

岩瀬十次郎は、明治10年(1877)上平村西赤尾町、岩瀬十平の長男として生まれた。

岩瀬家は、代々「岩瀬」とよばれ、広い土地や、たくさんの山林をもつ村の有力者であった。そのうえ、十次郎は、幼い時から物おしのしない快活な少年であっ た。成長するにしたがって、さらに度量が大きく落ち着きのある風格を備えるようになった。身長は5尺7寸もある堂々たる体格であった。

<西赤尾の結約書>

十次郎が村のために最初に活躍したのは、明治26年(1893)、10才のときである。

そのころ五箇山は、わずかの傾斜地を利用して稗・粟・そばなどを作り、それらをまぜたご飯を毎日の食事としていた。村では、米がほとんどとれず、繭や生 糸・木炭・和紙などを城端へ運び、判方(商人)に売ってその代金で米を買っていた。米ばかりのご飯は、正月かお祭り、報恩講さまなどのときにしか食べるこ とが出来なかった。そのため、「白い飯が食べたい」「米をつくりたい」というのは、五箇山に住む人々のねがいであった。

十次郎は、この貧しい村のようすを見て「なんとかして、五箇山でも米作りができるようにしたい」と人一倍思っていた。そして、父とともに村のあちこちを見てまわり、水田の適地を探し求めた。

しかし、水田を開くには、まず水を引かねばならなかった。水源地を求め、さらにそれを引く用水路が必要なのである。ところが、西赤尾では土地についての利害がからみ、それぞれが自分勝手な意見を出して、なかなか用水路新設の工事にとりかかれるような状態ではなかった。

このような現状を見て十次郎は、個人の利害関係で争っていては、いつまでも開田できないことを切々と、しかも情熱をもって村民にうったえ、小異を捨てて大同につくべきであるということを論し、ついに村民の同意を得ることに成功した。時に十次郎16才であった。

「本村において、以降、用水を工事いたすことについては、拙者の所有地に向かい候とも 一同かれこれ補償申さず候につき、この段、協議の上、連署を似て後日のため 結約いたしおき候也」

これが有名な「西赤尾の結約書」で、西赤尾全戸の署名と捺印があり、村の一致団結を示すものとして、その後の改開田事業等に大きな示唆を与えたものといわれている。

<平草嶺で水田の試み>

明治31年(1898)十次郎は、草谷川の上流7キロメートルの平草嶺に3反歩(約30アール)の原野を開墾し、水田の開拓を始めた。平らに見える土地ではあったが、やはり山の傾斜地である。くわやつるはしで平坦な水田を造ることは、たいへんな苦労であった。

その年、ようやく開田にこぎつけた十次郎は、田植えを始めた。しかし、稲は伸びず、枯死してしまた。あまりにも上流であるため、雪どけ水が冷たく、稲の生育に適さなかったのである。

<岩島における開田>

この失敗を生かした十次郎は、つぎの開田の地として岩島に目をつけた。

そして取水口を、草谷川の支流脇谷にとった。脇谷の水を、山まわり約1キロメートルの用水路を掘り、岩島地内までに引いて水田をつくったのだ。そこで田植 えをしたところ、こんどは見事に成功した。明示33年(1900)のことで、今まで、沼田にしか作れなかったこの地区で、はじめて、本式な水田による稲作 が実現したのだ。

<独力で水路トンネルを>

しかし、喜びもつかの間、その年の冬、岩場にかけてあった木の樋が、積雪によってこわされ、水が通らなくなってしまった。

そのうえ、長い用水路のため水もれがひどく、予想していたよりもはるかに少ない水量になってしまった。さらに、水もれのために山くずれの心配があるという苦情もでるようになった。

そこで、十次郎は水路トンネルを掘ることを決めた。約200メートルの長さである。明治38年(1905)10月、県知事の許可をもらって、いよいよ工事 にとりかかった。しかし、今でもむずかしいトンネル工事を、専門の建設業者を頼むわけでもなく、しかも幼稚な道具や機械を使って掘ったので、なかなか工事 は進まなかった。

そのうちに大きな岩盤に出あった。夜も休みもなく3交替制で人夫を督励していたが、1年間でつくりあげるという期限がまたたく まに過ぎてしまった。十次郎は、さらに1年間の期限を伸ばしてもらうように願い出た。自費で工事をしているということで、特に許可された十次郎は、さらに 工事を続けた。いつも人夫の先頭にたって穴掘りに精を出した。せまくて低いトンネルの中で、ろうそくの火を竹筒でのぞいて方角を決めたり、高低を測るとい う簡単な方法であった。人夫たちは不安に思い、特に夜の作業は、みんなきらったが、十次郎は自分1人になってもこの仕事をつづけて、その完成にむかって全 力をつくした。

「この工事でトンネルがつぶれるか、岩瀬がつぶれるか」といわれたのは、このときのことである。

明治40年(1907)9月1日、3年間の年月と、ねばり強い十次郎の執念とによって、ついにトンネルは貫通した。

このトンネル工事は、山の両側より同時に堀り進められるものであり、中でうまく結ぶことができるかどうか、取入口と出口との高低が逆にならないかなど心配 は絶えなかったが、貫通したときは、30センチメートル出口から掘った方が低かったので大成功だった。十次郎はもちろん、関係した人たちの喜びは、どんな であったろう。貫通の日は夜を明かして祝ったということである。